毒害環境的“高”手——持續性有機污染物(POPs)

文章來源:撰稿/陳明玉 圖片/來源于網絡 | 發布時間:2019-01-14 | 【打印】 【關閉】

1962 年出版的《寂靜的春天》描述了以 DDT(4,4'-二氯二苯三氯乙烷) 為首的農藥對環境的危害,發表以后在社會上引起了軒然大波。不久之后,以DDT為代表的有機物質被《關于持久性有機污染物的斯德哥爾摩公約》在世界各地禁止或限制使用。然而,它們的殘留物對環境的影響可能遠遠超過人類預期。類似DDT的物質又被稱為持久性有機污染物(POPs),是指能抗光學、化學和生物降解的自然或人為合成的有機化合物,具有高毒性、高生物富集性、持久性以及遠距離遷移性等特點。

《寂靜的春天》和 雷切爾?卡遜(圖片來源于網絡)

持久性有機污染物主要包括以DDT為代表的有機氯農藥類(OCPs)、化學產品的雜質衍生物和含氯廢物焚燒的產物多氯代二苯并對二噁英和多氯代二苯并呋喃(PCDD/Fs)、工業化學品多氯聯苯(PCBs),以及后來增加的多環芳烴(PAHs)、多溴聯苯醚(PBDEs)等物質,大多數持久性有機污染物都曾于20 世紀被廣泛應用于各領域與行業中。

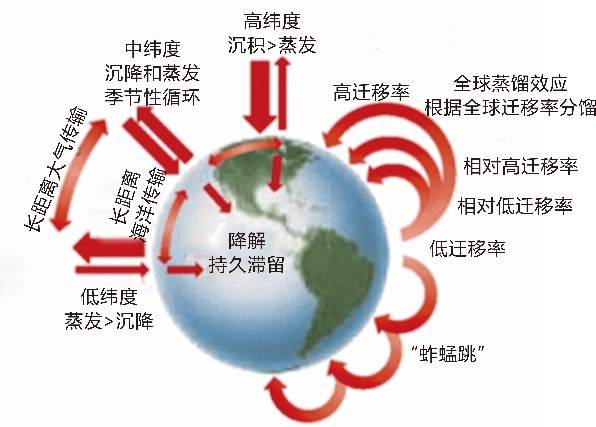

持久性有機污染物的全球遷移路徑(圖片來源于網絡)

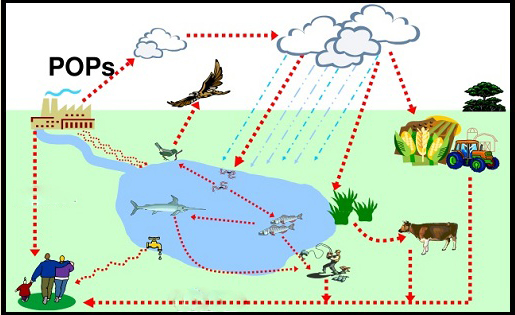

持久性污染物高持久性和半揮發性的特點使得它們能在比較溫暖的地區從土壤或水體中以蒸汽形式進入大氣或者吸附在大氣中顆粒物上進行大氣遠程遷移,并在一定條件下沉降到地表,導致世界各地的持久性有機污染物的存在,即使在像南北極圈以及“世界第三極” 青藏高原以及海拔較高的高山地區這樣比較寒冷且遠離污染源的偏遠潔凈地區的土壤、水體、生物體內也能發現持久性有機污染物的存在,此外最新的研究表明世界海洋最深處的馬里亞納海溝表層沉積物中也具有非常高濃度的持久性有機污染物。此外它們低水溶性和高脂溶性的特點,導致了它們在生物體的脂肪組織中的生物積累效應。在全球范圍內,持久性有機污染物在土壤、沉積物、魚類脂肪、陸生動物和人類母乳中都有發現。由于食物鏈的放大效應,在南、北極地區的海豹、北極熊和因紐特人母乳內多氯聯苯類濃度為水體中濃度的千萬倍以上。

持久性有機污染物在食物網中的傳遞(圖片來源于網絡)

持久性有機污染物在環境中持續存在,通過食物網生物富集,具有對人類健康和環境造成負面影響的風險。實驗室和野外研究表明接觸持久性有機污染物對人類健康具有神經系統損傷,生殖系統和免疫功能紊亂,神經行為發育障礙,內分泌紊亂和癌癥等影響。現在已有多種持久性有機污染物被國際癌癥研究機構列為I類致癌物(對人類有確認的致癌性),如多環芳烴中毒性最強的苯并[α]芘、二噁英化合物TCDD、PCB-126等。

由于缺乏有效的替用品,在 2006 年,世界衛生組織在禁用 DDT 的30 多年后又重新推薦廣泛使用 DDT 來防治瘧疾。而在2017年,世界衛生組織國際癌癥研究機構公布的致癌物清單中,DDT被初步認為是2A類致癌物(對人類致癌性證據有限,對實驗動物致癌性證據充分)。

人類總是面臨生存還是發展的兩難抉擇,有一天人類是否會像《三體》中的葉文潔一樣,選擇外來生命來拯救地球?

Copyright © 中國科學院深海科學與工程研究所 備案證號:瓊ICP備13001552號-1

瓊公網安備 46020102000014號

瓊公網安備 46020102000014號

地址: 三亞市鹿回頭路28號 郵編:572000 網站維護:深海所辦公室 郵箱:office@idsse.ac.cn